বাঙালির গান ( পর্ব ১ )

পার্থ সারথি সরকার ##

বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস ও সংগীত চর্চার ইতিবৃত্ত:

বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেসময় সমগ্র বাংলাকে বোঝাতে কখনই কোন নাম ছিল না। সময় এবং অঞ্চলভেদে তা পুন্ড্র, বরেন্দ্র, রাঢ়, তাম্রলিপ্ত, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত ভূখণ্ডের ভৌগোলিক সীমারও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পণ্ডিতদের একাংশের অভিমত অনুসারে বাংলাতে প্রথম বসবাস ছিল যে আদিম জাতির, সেই আদিম জাতিকে পরাভূত ক’রে এদেশে বসবাস শুরু করেন নিষাদরা। এই নিষাদদের পরে আসেন আলপাইন গোষ্ঠীর মানুষ, এরা উন্নত সভ্যতার অধিকারী ছিলেন। আর্যীকরণের আগে পর্যন্ত তাঁরাই বঙ্গে একটি সুসভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন। অন্যমতে ইন্দোচীন থেকে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষ পাঁচ ছয় হাজার বছর আগে উত্তর পূর্বে অসমের মধ্যে দিয়ে বাংলায় প্রবেশ ক’রে স্থানীয় নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু জাতিকে উৎখাত ক’রে এখানে তাঁদের সভ্যতা স্থাপন করেন। পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত প্রত্ন-নিদর্শনের ভিত্তিতে একথা বোঝা যায় যে, খ্রিস্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বৎসর আগে সিন্ধুসভ্যতার মতো এখানেও কোন উন্নত সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। এখানে প্রাপ্ত ‘চিত্রলিপি’ ভুমধ্যসাগরে ক্রীট দ্বীপের হওয়ায় সেখানের সঙ্গে এ-অঞ্চলের বাণিজ্যের কথাও প্রমাণিত হয়।

সিন্ধুতীরে আর্যদের বসতি-স্থাপনের বহু পরেও বাংলার সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ ছিল না। ‘ঐতরেয় আরণ্যক’ ও ‘ঐতরেয় ব্রাহ্মণে’ও বঙ্গভূমির ঊল্লেখ পাওয়া যায়। ‘ঐতরেয় আরণ্যকে’ বঙ্গ, মগধ ও চেরপাদের উল্লেখ মেলে; Sir Below ‘বঙ্গাবগধীশ্চেরপাদাঃ’ এদেরকে অস্ফুটভাষী পক্ষিজাতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ‘ঐতরেয় ব্রাহ্মণে’ আর্যসীমার বাইরে সমস্ত জাতিকেই দস্যু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করলে বঙ্গবাসীরাও ছিলেন দস্যুই। আর্যবাসীদের সঙ্গে ভাষা, খাদ্য ইত্যাদি কোন বিষয়েই মিল না থাকায় তারা অনার্য বা প্রাগার্য। এরাই বাংলার আদিম মানবগোষ্ঠী—অস্ট্রো-এশিয়াটিক বা অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষ। অনেকের মতে এরাই নিষাদ, যারা ‘তাম্র-প্রস্তর যুগ’ (Chalcolithic) থেকে লৌহ-যুগের সভ্যতায় (Iron Age) প্রবেশ করেছে।

‘মনুসংহিতা’য় ও কুল্লুটভট্টের টীকায় বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। ‘মহাভারতে’ ও বিবিধ পুরাণে বর্ণিত অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমা পূর্বদেশের পণ্ডিত ও ধার্মিক রাজা বলিকের আশ্রিত হন। বলির অনুরোধে রাণী সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সূহ্ম ও পুণ্ড্র নামে পাঁচ সন্তানের জন্ম দেন। বেদের ‘ঐতরেয় আরণ্যক’ ও ‘ব্রাহ্মণ্য-যুগে’ বঙ্গের প্রতি আর্যদের যে উন্নাসিকতা ছিল, তা অথর্ববেদের যুগে লুপ্ত হয়ে যায়। বঙ্গে আর্য আগমন ও বসবাসের পর এইসব আর্যগণ মূলধারার কাছে ব্রাত্য হিসাবে চিহ্নিত হন। সংস্কৃত ব্যাকরণ ‘অষ্টাধ্যয়ী’-প্রণেতা পাণিনি ছিলেন আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫-৭ শতকের মানুষ। তাঁর গ্রন্থমধ্যে ‘গৌড়পুরে’র উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অনুসারে গৌড় ছিল এ অঞ্চলের প্রাচীনতম জনপদ। গৌড় বলতে তিনি কখনও বাংলা এবং কখনও বাংলার অঞ্চলবিশেষ বুঝিয়েছেন। প্রাচীন শিলালিপি-অনুযায়ী ষষ্ঠ শতকে গৌড় আসমুদ্রবিস্তৃত ছিল। রাজা শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ—যা বর্তমান মুর্শিদাবাদে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে কানসোনা নামে অবস্থিত। গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক কর্তৃক বিহার ও ওড়িশা অধিকৃত হলে গৌড়ের নাম প্রসারিত হয়। সপ্তম শতকে পাল রাজবংশের সূচনা মালদহের গৌড় নগরকে কেন্দ্র করে ঘটে। পাল-রাজত্বের পরবর্তীতে সেন ও শাহী ইসলামী বংশ গৌড়কে কেন্দ্র করেই তাদের শাসন পরিচালনা করেন। পাণিনির পরবর্তী সময়ে পতঞ্জলির ‘কাত্যায়ন বর্তিকা’র মধ্যেও বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। ‘রামায়ণে’ অযোধ্যাকাণ্ড ও কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ৪০ সর্গে বাংলার উল্লেখ আছে। মহাভারত, যা বর্তমান আকার ধারণ করে খ্রিস্টপূর্ব ২-৩ শতকের মধ্যে, সেখানেও বঙ্গের উপস্থিতি রয়েছে।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের জৈনগ্রন্থ ‘আচারঙ্গ সুত্র’ অনুযায়ী রাঢ় দেশের সভ্যতাও তৎসমকালীন। রাঢ়ের প্রাচীন নাম সূহ্ম। রাঢ়ের বিস্তৃতি ছিল ভাগীরথীর পশ্চিমাঞ্চল। রাঢ় উত্তর এবং দক্ষিণ রাঢ় এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। উপরের রাঢ় ‘বজ্রভূমি’ এবং নিম্নরাঢ় সূহ্মভূমি নামে পরিচিত ছিল। বজ্রভূমি বলতে মোটামুটি বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ জেলাকে বোঝাত এবং সূহ্মভূমি বলতে বর্ধমানের দক্ষিণাংশ, হুগলীর অনেকাংশ, কান্দি মহকুমা, বীরভূম এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমাকে বোঝাত। জৈনগ্রন্থ ‘আচারঙ্গ সুত্র’র মধ্যে বজ্র এবং সূহ্ম এই দুই ভূমিরই উল্লেখ আছে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মহাবীর বর্ধমানভুক্তির মাটির দেশে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এলে স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁর দিকে দু দু ব’লে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। এই রূঢ় আচরণ থেকেই রাঢ় অন্যমতে লাল থেকে রাঢ় শব্দের উৎপত্তি বলে মনে করেন গবেষকরা। ধীরে ধীরে বঙ্গদেশে জৈন ধর্মের চারটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—তাম্রলিপ্তিক, কোটিবর্ষীয়, পুণ্ড্রবর্ধনীয় ও দাস-খরবাটিক। প্রাচীন পালি সাহিত্যে বঙ্গের উল্লেখমাত্র না থাকলেও ‘অঙ্গুত্তনিকায়ে’ বঙ্গের উল্লেখ মেলে এবং সেক্ষেত্রে একথা মানা যেতে পারে যে পুণ্ড্রবর্ধনই হল সেই অঞ্চল যেখানে প্রথম আর্যসভ্যতা তার প্রভাব বিস্তার করে।

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে আলেকজান্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন বঙ্গপ্রদেশে একটি কেন্দ্রভূত ও পরাক্রমশালী সাম্রাজ্য ছিল, যা গ্রীক ঐতিহাসিকের বিবরণ অনুযায়ী তা ‘গঙ্গারিডাই’ (Gangaridis) নামে পরিচিত ছিল। তাঁরা এই সভ্যতার সীমা হিসাবে ভাগীরথীকে চিহ্নিত করেন, কিন্তু প্লিনির মতো প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের মতে, এই সভ্যতা ভাগীরথী থেকে পদ্মা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিকের বর্ণানুযায়ী এই গঙ্গারিডই জাতিই তৎকালীন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। এই দেশের প্রায় চার হাজার সুসজ্জিত রণহস্তি ছিল, যার ভয়ে আলেকজান্ডার তাঁর রাজ্যজয়ের আশায় ইতি টানেন। বেশ কিছু ঐতিহাসিকের মতে রাজা নন্দ মগধাদি পাঞ্জাব জয় করেন এবং পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন করেন। বিবিধ প্রত্ন-লেখ্য এবং নানারকম প্রত্ননিদর্শনের উপর ভিত্তি করে একথা মনে করে যেতে পারে যে, খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের আগেই আর্যসভ্যতা সমগ্র বঙ্গদেশে প্রসারিত হয়। বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ের প্তত্নধ্বংসাবশেষ, নোয়াখালির শিলুয়াতে প্রাপ্ত মূর্তির গায়ে উৎকীর্ণ লিপি এবং বাঁকুড়ার শুশুনিয়ায় প্রাপ্ত রাজা চন্দ্রবর্মার প্রস্তরলেখ সেই সাক্ষ্যই দেয়। আর্যীকরণের এই যুগে বহু আর্যেতর উৎসব যথা শবরোৎসব, কামমহোৎসব ইত্যাদি উৎসবগুলির অনুপ্রবেশ ঘটে। প্রাগার্য-সূত্র মাঙ্গলিক উৎসবে ধানের ব্যবহার, দুর্গাপূজায় নবপত্রিকার স্থাপন, গায়ে হলুদ, লজ্জাবরণ, পুজাপার্বণ, জন্ম, বিবাহ, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদিও যেমন আর্য সংস্কৃতিতে গৃহীত হয় তেমনি গৃহীত হয় সংগীতেও—শবরী, আহেরী, গুজ্জরী গ্রহণ ইত্যাদি রাগ এমনই উদাহরণ।

প্রাচীন বঙ্গের সাহিত্যে রীতি তৎকালীন ভারতবর্ষে গৃহীত হয়েছিল, তার প্রমাণ দুর্লভ নয়। ভারতবর্ষের বহুস্থানেই গৌড়ীরীতির প্রশংসা ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দী থেকেই শোনা যায়। পাণিনির ভারতবর্ষের বহু আগেই গৌড়ীয় ব্যাকরণ ও গৌড়ী কাব্যরীতি একটি সার্থক রূপ পরিগ্রহ করে। খ্রিস্টীয় নবম শতকে বামনের ‘কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি’তে বৈদর্ভী, গৌড়ীয়া ও পাঞ্চালী এই তিন সাহিত্যিক রীতির উল্লেখ আছে। বাণভট্ট গৌড়ের কাব্যরীতিকে সমাসবদ্ধ ও আড়ম্বরপূর্ণ ব’লে ব্যক্ত করেছেন (গৌড়েষ্বক্ষরডম্বরম্)। বীররসের বর্ণনায় এই রীতির প্রয়োগ থাকায় রাজপ্রশস্তিতে, বঙ্গের বাইরের শিলালিপিগুলিতেও এই রীতির ব্যবহার লক্ষণীয়। আচার্য ভরতের ‘নাট্যশাস্ত্রে’র উল্লিখিত চারপ্রকারের রীতিগুলি হল—অবন্তী, পাঞ্চাল-মধ্যমা, দাক্ষিণাত্য এবং ওন্ড্রমাগধী। বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর ‘সাহিত্যদর্পণে’ বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালি ও লাড়ী বা লাটী রীতির উল্লেখ করেছেন। অনুমেয় খ্রিস্টীয় ৭-৮ শতকে বৈদর্ভীর পাশাপাশি গৌড়ী রীতিও সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাশস্ত্য লাভ করে। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত’র প্রথম খণ্ডে নারায়ণ পালের ভাগলপুর-তাম্রশাসনে এই রীতির বিবরণ দিয়েছেন।

খ্রিস্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে গুপ্তযুগে প্রাপ্ত শিলালিপি-অনুযায়ী বৈদিক ক্রিয়াকর্মের জন্য বৈদিক ব্রাহ্মণদেরকে গুপ্তরাজারা বঙ্গদেশে ভূমিদান করে বসবাস শুরু করান। পালযুগে বৌদ্ধ ধর্মের খুব প্রচার ও প্রসার থাকলেও এসময়ে বৈদিক সংস্কার গতিশীল হয়। বঙ্গে বর্মণ ও সেন রাজারা বৈদিক রীতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। যদিও সমাজের উঁচু তালায় এই রীতি গৃহীত হলেও নিম্নবর্ণের মানুষ এই রীতি গ্রহণ করেননি। তাঁদের মধ্যে শৈবধর্ম, নাথধর্ম এবং বহু উপধর্ম ক্রিয়াশীল ছিল। খ্রিস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকে পাল রাজাদের সময় বাংলার বিশেষ গৌরবময় যুগ। পাল নৃপতি ধর্মপাল তাঁর রাজত্বকে অবন্তী, কুরু, গান্ধার, চীর, ভোজ, মদ্র, মৎস্য, যদু, যবন ইত্যাদি রাজ্যজয়ের মধ্যে দিয়ে বিস্তারিত করেন, যার ফলে বঙ্গের রাজত্ব-সীমা বৃদ্ধি পায়। বর্তমান ভারতের মানচিত্র অনুযায়ী তিনি পাঞ্জাব, মালব, হিমাচল ইত্যাদি জয় করেন। তাঁর পুত্র দেবপাল বঙ্গের সীমায় আনেন দ্রাবিড়, উৎকল, কম্বোজ প্রভৃতি দেশগুলিকে। পরবর্তীতে রামপাল বরেন্দ্র জয় করেন এবং রামাবতী নামে সুদৃশ্য নগরী গড়ে তোলেন। পাল রাজবংশের গৌরব কমে এলে পূর্ববঙ্গে চন্দ্র-বংশে ত্রৈলোক্যচন্দ্র ও তাঁর বংশ বিবরণে একশো ষাট বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁরা ধর্মে শৈব এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেন রাজ বল্লাল সেন পুত্র লক্ষ্মণ সেনকে রাজত্বভার দিয়ে গেলে, লক্ষ্মণসেন শ্রীহর, কলিঙ্গ, গয়া ইত্যাদি স্থানে অভিযান চালান। পরবর্তীতে কামরূপ, কাশী, প্রয়াগ, মগধ ইত্যাদি জয় করেন। লক্ষ্মণ সেন নিজে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন কিন্তু তাঁদের উপাস্য কুলদেবতা দাক্ষিণাত্য অবগত দশভুজ ‘সদাশিব’ । তিনি সুকবি ছিলেন। সেন রাজাদের বিক্রমপুর, গৌড়, স্বর্ণগ্রাম ইত্যাদি রাজধানী থাকলেও লক্ষ্মণসেন মূলত গৌড়কে কেন্দ্র করে শাসনভার পরিচালনা করেন। গৌড় তাঁর নামানুসারে হয়ে যায় লক্ষ্মণাবতী—যা বঙ্গ সংস্কৃতিতে ও ইতিহাসে আপন ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর হয়ে আছে।

ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, ভারতীয় রাগসংগীত মূলত দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল—একটি গান্ধর্ব বা মার্গসংগীত এবং অন্যটি দেশি বা আঞ্চলিক সংগীত। দেশীয় সংগীত, দেশীয় রাগ, তাল, ভাষা, ছন্দ, গায়নভঙ্গী ইত্যাদি অবলম্বন করে রচিত হয়েছিল। দেশী সংগীতগুলি ‘গীতপ্রবন্ধ’, ‘বাদ্যপ্রবন্ধ’, ‘তালপ্রবন্ধ’ ‘নৃত্যপ্রবন্ধ’তে বিভক্ত ছিল। প্রাচীন গীতপ্রবন্ধগুলিকে বিপ্রকর্ণ, সূড় ও আলিক্রম বা আলিসংশ্রয়ে ভাগ করা হয়েছে। বিপ্রকীর্ণের পূর্বসূরী প্রকীর্ন ছিল লোকসংগীত ও রাগাশ্রিত সংগীতের মাঝামাঝি রূপ। বঙ্গের কীর্তন, রামপ্রসাদী এই প্রকীর্ণ সংগীতের বিবর্তিত নমুনা। প্রকীর্ণ পরিবর্তিত হয়ে বিপ্রকীর্ণ রূপ পায়, এবং সেক্ষেত্রে এমন গীতির উদাহরণ হল ‘চর্যাগীতি’। ৮-১২ শতক পর্যন্ত বঙ্গপ্রদেশে ছিল বিপ্রকীর্ণের কাল। অন্যদিকে ‘সূড়’ পরিবর্তিত হয়ে ‘সড়াগ সূড়’ হয়, যা উত্তর ভারতীয় সংগীতের আবির্ভাব ঘটলেও খ্রিস্টপূর্ব ২-১ শতক হল দেশি বা আঞ্চলিক রাগের যুগ। খ্রিস্টীয় ৯-১০ শতক থেকে দেশি রাগের পালাবদল হতে থাকে। ছয় ঋতুর উপর ভিত্তি করে অঞ্চলবিশেষে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর প্রচলন ঘটে। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২০০ তে রচিত ভরতের ‘নাট্যশাস্ত্র’ অনুযায়ী চার রকম প্রবৃত্তি দৃশ্যমান। এই প্রবৃত্তিগুলি হল—দাক্ষিণাত্যা, অবন্তী, পাঞ্চাল, মধ্যমা এবং ওন্ড্রমাগধী। এই ওন্ড্রমাগধীকে তিনি উচ্চশ্রেণিতে স্থান দিয়েছিলেন। এর প্রচলন ছিল অঙ্গ, অন্তর্গিরি, ওণ্ড্রমগধ, কলিঙ্গ, নেপাল, প্লবঙ্গম, প্রাগ্জ্যোতিষ, পুলিন্দ, পুণ্ড্র, বঙ্গ, বৎস, ব্রহ্মোত্তর, বিদেহ, ভার্গব, মলদ, মল্লাবর্তক, মার্গব প্রভৃতি স্থানে।

বঙ্গ সংস্কৃতির মূল উপাদান হিসাবে যে সংগীতের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়, তা বিভিন্ন প্রামাণিক নিদর্শনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা যায়। ভরত অনুসারে পূর্বরঙ্গে বা রঙ্গমঞ্চের বাইরে দত্তিল, মতঙ্গ, অভিনবগুপ্ত, শার্ঙ্গদেব প্রভৃতি সংগীতজ্ঞরা মাগধী ও অর্ধমাগধী ধ্রুবায় ব্যবহৃত গীতের বিষদ পরিচয় দিয়েছেন। যেহেতু বঙ্গ এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলের একসময়ের ভাষা ছিল অর্ধমাগধী, তাই বৃহৎ বঙ্গের সাংগীতিক পরিমণ্ডলের সপক্ষে প্রমাণের জন্য এই সংগীত আচার্যদের গ্রন্থগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভরত বৈপঞ্চিক বীণা, বংশী, মৃদঙ্গ, পণব ও দর্দুর বাদকের সমন্বয়ে একত্রে ‘কুতপবিন্যাস’ বলেছেন। শার্ঙ্গদেব অনুসারে ‘কুতপবিন্যাস’ ভারতের অন্যান্য কিছু অঞ্চলের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলেও চর্চার পাশাপাশি পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করা হত। খ্রিস্টীয় ১-৫ শতকে মতঙ্গ তাঁর ‘বৃহদ্দেশী’তে বঙ্গের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতানুযায়ী, সে সময় বঙ্গে চার স্বর যুক্ত অভিজাত দেশি গানের প্রচলন ছিল। আবার ছিল ‘এলা-প্রবন্ধ-গীতি’-ও। তিনি মার্গ ও দেশী সংগীতের মধ্যে স্বর সংখ্যা দ্বারা পার্থক্য করেছেন। মুনি যাষ্টিক রচিত ‘সর্বাগম সংহিতা’র মধ্যে বাঙালির গীতরাগের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা আছে। মতঙ্গ ‘বৃহদ্দেশী’তে শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন এনং একটি ছোট্ট আলাপ দিয়েছেন। তাই এটা প্রমাণিত যে খ্রিস্টপূর্ব ২ শতকে বঙ্গে আর্য রাগ ও গান্ধর্ব রাগের চর্চা ছিল এবং সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষজনের মাধ্যম হয়তো ছিল অর্ধমাগধী—যা অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ছিল সংস্কৃত। ভরত নাট্যমঞ্চে প্রবেশের ক্ষেত্রে অবন্তী প্রবৃত্তিতে উত্তর দিশার পাশ দিয়ে প্রবেশের কথা থাকলেও পাঞ্চালী ও ওন্ড্রমাগধীতে দক্ষিণদ্বার দিয়ে প্রবেশের কথা আছে। ওন্ড্রমাগধীতে ‘আহার্য’–রীতিতে গৌড়ের কেশবিন্যাস-রীতির কথা উল্লিখিত।

বঙ্গে আর্যসংস্কৃতি ও সংগীতচর্চার বহু নিদর্শন বিবিধ গ্রন্থে ছড়িয়ে থাকলেও এর যথাযথ একটি চিত্র প্রথম পাওয়া যায় কাশ্মীরিয় কবি কহ্লন-রচিত ‘রাজতরঙ্গিনী’র মধ্যে। এখানে কাশীর অধিপতি-পৌত্র জয়াপীড় ছদ্মবেশে পৌণ্ড্রবর্ধনের কার্তিকেয় মন্দিরে উপস্থাপিত হয়েছেন। প্রথানুযায়ী সেখানে শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে নৃত্যগীতের আয়োজন করা হয়েছে। রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ কমলার সঙ্গে জয়পীড়ের পরিণয় এখানে বর্ণিত হয়েছে।

প্রাচীন ভারতে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে দুটি সম্প্রদায় ছিল—ভরতের নাট্যসম্প্রদায় এবং নান্দিকেশ্বর সম্প্রদায়। ভরত যেখানে সংরক্ষণশীলতার ঊর্ধ্বে উঠে অভিনয়, নৃত্য এবং অন্তরঙ্গ রসকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, সেখানে নান্দিকেশ্বর সম্প্রদায় অভিনয়ের খুঁটিনাটিতে বেশি জোর দিতেন। রাজানুকূল্যে বাংলা তথা সর্বভারতেই নৃত্যগীতের চর্চা ছিল মন্দিরকেন্দ্রিক—যার অনেকখানিই ছিল দেবদাসী-নির্ভর। মহমতি লক্ষ্মণসেনের আমলেও সেই ঐতিহ্য পুরোমাত্রায় বজায় ছিল। তাঁর অন্যতম সভাকবি ধোয়ীর ‘পবনদূতে’ বহুল-পরিমাণে দেবদাসীর পরিচয় পাওয়া যায়। তারা যে সকল কলা অনুশীলন করত, তাদের মধ্যে গীত, বাদ্য ও নৃত্য চর্চাও ছিল, তার প্রমাণ মেলে বাৎস্যায়নের ‘কামসূত্রে’। সুকবি লক্ষ্মণসেনের সভায় জয়দেব, ধোয়ী, গোবর্ধন আচার্য, উমাপতিধর ও শরণ যেমন পঞ্চরত্ন হিসাবে চিহ্নিত ছিলেন, তেমনি পাশাপাশি পদ্মাবতী, শশীপ্রভা, বিদ্যুৎপ্রভার মতো নারীরাও সংগীতের ক্ষত্রে ছিলেন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। বল্লাল সেনের রাজত্বকালে লোচন আর এক ‘রাজতরঙ্গিণী’ রচনা করেন। পাল-যুগ বঙ্গের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সুবর্ণ যুগ (‘Golden Age’) বলা যেতে পারে। তাঁদের প্রায় পাঁচ শত বৎসর রাজত্বকালে বঙ্গের বিবিধ শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। পাল রাজত্বের কীর্তিগাথায় রচিত হয়েছে বহু গান। সম্রাট অশোকের সময়ে (২৭৩-২৩৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম সুবিস্তৃত হয়। পালযুগে রাজারা ছিলেন বাঙালি। ধর্মমতে বৌদ্ধ হলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি তাঁরা সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। পাল রাজত্বকালের বহু দেব-দেবীর প্রস্তর মূর্তি বর্তমানে আবিষ্কৃত হয়েছে। দেব-দেবীর হাতে থাকা নানা বাদ্যযন্ত্র তৎকালীন বাঙালির সংগীতপ্রিয়তার এবং সংগীতচর্চার সাক্ষ্য দেয়।

বাংলায় খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকেই বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তারিত হয়। বৌদ্ধ জাতকের রচনা ও সংকলনের কাজ এই সময়েই শুরু হয়। এই সময়ের নানা জাতকে গীত-বাদ্য-নৃত্যের উল্লেখ আছে। এর মধ্যে ‘নৃত্যজাতক’ (৩২), ‘ভেরীবাদিক জাতক’ (৫৯), ‘শঙ্খ জাতক’ (৬০), ‘মৎস জাতক’ (৭৫), ‘অসাদৃশ্য জাতক’ (১৮৯), ‘সর্বদ্রংষ্ট জাতক’ (২৪১), ‘গুপ্তিল জাতক’ (২৪৩), ‘ভদ্রঘট জাতক’ (২৯১), ‘বীণাস্থুনা জাতক’ (২৩২), ‘কনকবতী জাতক’ (৩২৭), ‘পাদকুণাল জাতক’ (৪৩২), ‘শোণক জাতক’ (৫২৯), ‘কুল জাতক’ (৫৩১), ‘বিদুর পণ্ডিত জাতক’ (৬৪৫), ‘বিশ্বন্তরা জাতক’ (৫৪৭) এমনি কিছু উদাহরণ। এই বঙ্গীয় সমাজে সংগীতকলার স্থান ছিল অতি উচ্চ। বৌদ্ধগান বা চর্যাপদের সাধারণ গীতগুলি ধর্মাচরণের পশাপাশি কাব্যিক ও সাংগীতিক ক্ষেত্রে এক নান্দনিক লোকের দিশা দিয়েছিল। বিভিন্ন ভারতীয় রাগের গঠন, নির্যাস, সংবেদন বা মেজাজ অনুযায়ী আশাবরী, দেবশাখ, দেশি, ধানেশ্রী, পটমঞ্জরী, মন্দার, মান্দ, মেঘ, গৌড় মল্লার, বঙ্গাল, বিভাস, ভাটিয়ার ইত্যাদি রাগের উৎসভূমি বাংলা হবার প্রভূত সম্ভাবনা আছে। বাংলা লোকসংগীতের বহু রাগ বারে বারে যুগে যুগে বাংলা গানে সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—‘চর্যাপদ’, ‘গীতগোবিন্দ’, ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ এমনই কিছু উদাহরণ।

চর্যাপদ:

বাঙালির প্রামাণ্য লিপিবদ্ধ সমাজ ও সংগীত-সংস্কৃতির অনুসন্ধান করতে গেলে তার কালসীমা খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত করা যেতে পারে। কেননা বাঙালির প্রথম লেখ্য সাহিত্য নিদর্শন ‘চর্যাপদে’র সময়কালকে খ্রিষ্টিয় অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত করা যায়। এর পরেও চর্যাপদাবলী রচিত হয়েছে খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতক পর্যন্ত ‘চাচা-গান’ নামে। এগুলি ড. শশিভূষণ দাশগুপ্তের সংগ্রহ অনুযায়ী ‘নবচর্যাপদ’ নামে প্রকাশিত হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়। চর্যাপদকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষায় রচিত বলে প্রমাণিত করলেও (দ্র. ODBL) পাশাপাশি ওড়িয়া, মৈথিলী বা হিন্দির দাবীর স্বপক্ষে অনেক জোর দাবী বরাবরই ছিল, কেননা তখন মাগধী অপভ্রংশের নির্মোক খসিয়ে সবেমাত্র বাংলা ভাষা অন্যান্য কয়েকটি প্রাদেশিক ভাষা থেকে নিজেকে আলাদা করে নিতে শুরু করেছে। গুপ্তযুগ পেরিয়ে রাজা শশাঙ্কের পর থেকে বঙ্গভূমিতে পাল ও সেনবংশ ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেছে, আর এই দুই বংশের রাজত্বকালেই বাঙালির সাহিত্য সংস্কৃতির প্রভূত উন্নতি ঘটে। পাল রাজত্বেই প্রথম বাঙালি রচিত সংস্কৃত সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি ঘটে। পূর্ববতী যে সাহিত্য বাঙালি দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে, তা হয় প্রাকৃতে আর না হয় সংস্কৃতে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল এটাই যে বাঙালির যে সাহিত্যচর্চা প্রথম শুরু হয়, তা হয় সংগীতেরই মাধ্যমে। বাঙালির সাহিত্য সংস্কৃতির এই আদি যুগ, যা খ্রিষ্টিয় অষ্টম থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সেখানে বাঙালির সংগীতচর্চার বহুবিধ নিদর্শন পাওয়া যায়। ‘চর্যাগীতি’গুলি ছাড়াও একাদশ শতকের শেষভাগে সঙ্গীতসূত্রে ‘রামাবতী’ নগরীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যা পাল-রাজ রামপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই নগরী সংগীতের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই যুগেই বঙ্গদেশের সঙ্গে পশ্চিমভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগটি সুদৃঢ় হয়। সংগীতের ক্ষেত্রে উত্তরভারতের প্রচলিত বেশ কিছু রাগরাগিণীর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল বঙ্গদেশের। এই রাগরাগিণীর নধ্যে মালব, গুর্জর, কম্বোজ, গান্ধার, কর্ণাট ইত্যাদি রাগগুলি উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে সেন রাজত্বকালে বঙ্গদেশে উচ্চাঙ্গ সংগীত প্রসার লাভ করে। পাল রাজত্বের লোকায়ত সংগীত এবং সেন রাজত্বের দরবারী সংগীতের চর্চা—বঙ্গসংস্কৃতির পালে দ্বৈতভাবে হাওয়া লাগায়। পাল আমলের সেই গীতিগৌরবকে সামনে রেখেই ‘যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত’ কথাটির প্রচলন ঘটে—খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকে বৃন্দাবনদাসের ‘চৈতন্য ভাগবত’ কাব্য সেই কথাই সাক্ষ্য দেয়। ‘রাগতরঙ্গিণী’র রচয়িতা লোচনদাস বল্লাল সেনের সভাকবি ছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের সভাতেই ছিলেন জয়দেব, উমাপতিধর, শরণ, ধোয়ী ও গোবর্ধন আচার্যের মতো গুণীজন। এযুগের গান ধাতু, অঙ্গ ও তাল সহিত নৃত্যের ছন্দে ছন্দে লীলায়িত হ’ত। মালব, গুর্জরী, বসন্ত, রামকেলী, কর্ণাট, দেশ, ভৈরবী, বিভাস ইত্যাদি রাগে গানগুলি গীত হ’ত। ব্যবহৃত তালের মধ্যে রূপক, যতি বা যৎ, একতাল, অষ্টতাল, নিঃসার ইত্যাদি ছিল। ‘গীতগোবিন্দে’র কবি জয়দেব শুধুমাত্র রচয়িতাই ছিলেন না, ছিলেন উচ্চস্তরের গায়ক ও কীর্তনীয়া। তাঁর কাব্যের নানা গীতে তৎকাল-প্রচলিত বহু রাগের ও তালের উল্লেখ আছে, যেমন ‘বসন্তরাগেন বতিতালাভ্যাং গীততে’।

বাংলা সাহিত্যে খ্রিষ্টিয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ব্যাপ্ত কালকে সাহিত্যিক যুগবিভাগের নিরিখে ‘প্রাচীন যুগ’ বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এই প্রাচীন যুগের একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন বলতে ‘চর্যাপদ’কেই বোঝায়। ‘চর্যাপদ’কে একদিকে যেমন প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আদিতম কাব্যরচনা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, তেমনি আবার অন্য দিক থেকে বিচার করলে প্রাচীন বাংলা সংগীতের আদিতম নিদর্শনও হল ‘চর্যাপদ’। ভারতীয় শাখার কথ্য সংস্কৃত ক্রমবিবর্তনের ধারায় প্রাকৃতের রূপ পরিগ্রহ করল। মাগধী প্রাকৃতজাত মাগধী অপভ্রংশ থেকেই পূর্ব ভারতের অনেক ভাষা যেমন বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, বিহারী (মাগধী, ভোজপুরী, মৈথিলী) ইত্যাদি জন্ম হয়েছে। প্রাকৃতের যে বিবর্তিত রূপ তা অপভ্রংশ নামে পরিচিত ছিল। সেন-রাজাদের আমলে ও তৎপূর্বে বঙ্গদেশে এই ভাষায় সাহিত্যচর্চা চলত—যদিও রাজসভা কিংবা পন্ডিতমহলে এর সমাদর ছিল না। এর চর্চা চলত বৌদ্ধ সহজিয়া ও শৈব নাথপন্থী সাধক সম্প্রদায়ের মধ্যে। এঁদের হাতেই বঙ্গসাহিত্যের প্রথম গানগুলি রচিত হয়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নেপালে গমনের পর এবং সেখান থেকে সংগৃহীত ‘চর্যাচর্যবিনিশ্চয়’, ‘সরহপাদ ও কৃষ্ণপাদের ‘দোহা’ (টীকাসহ) এবং ‘ডাকার্ণব’ তিনি ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ’ থেকে ‘হাজার বছরের পুরানো বাঙ্গালা ভাষায় রচিত বৌদ্ধগান ও দোঁহা’ নাম দিয়ে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন। ‘চর্যাচর্যবিনিশ্চয়’ সংকলনটি আদি বাংলা ভাষায় রচিত হলেও দোহা ও ডাকার্ণব পশ্চিমা অপভ্রংশ অর্থাৎ শৌরসেনী অপভ্রংশের অন্তর্ভুক্ত। ‘চর্যাচর্যবিনিশ্চয়’-এ সংগৃহীত গানের প্রাপ্ত সংখ্যা সাড়ে ছেচল্লিশটি। তবে তথ্য প্রমাণ-অনুসারে আদিতে এই সংখ্যা ছিল একান্ন। কীর্তিচন্দের তিব্বতি-অনুবাদ অনুযায়ী একশত চর্যাগীতিকার একটি কোষ সাধারণ জনগণের সাম্যকজ্ঞান চিন্তার জন্য বুধগণ রচনা করেছিলেন। শিষ্যদের বোধ প্রতিপাদনার্থে সকল জ্ঞানার্থে মুনিদত্ত সংস্কৃতে রচিত এই কোষগ্রন্থের ‘নির্মলগিরা টীকা’য় অর্ধেকের অর্থ প্রকটিত করেন। চর্যাপদের মধ্যে ‘চৌরাশি সিদ্ধা’র উল্লেখ আছে। এই সিদ্ধাচার্যরা নানা প্রদেশের এবং নানা বৃত্তির মানুষ ছিলেন। এঁদের লেখায় বৃহৎ বঙ্গের প্রকৃতি ও সমাজজীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। এই চুরাশি সিদ্ধার নামের তালিকা রাহুল সংকৃত্যায়ন প্রকাশ করেছেন, পরবর্তীতে তার সাম্যন্য কিছু পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। এই চুরাশি জন সিদ্ধাচার্য হলেন—লুইপা, লীলপা, বিরূপা, ডোম্বিপা, শবরিপা, সরহপা, কংকরিপা, মীনপা, গোরক্ষ, চৌরঙ্গ, বীণপা, শান্তিপা, তন্তিপা, চমরিপা, খড়্গপা, নাগার্জুন, কাহ্নপা, কর্ণরিপা বা আচার্য আর্যদেব, থকনপা/থগনপা, নারোপা, শলিপা, তিল্লোপা, ছত্রপা, ভদ্রপা, দুখণ্ডি, অজোকো, কলপ, ধোম্বিপা, কংকণ, কম্বলপা, দিংকপা বা ঢেঁকিপা, ভন্ধেপা, তন্ধেপা, কুক্কুরিপা, কুচিপা, ধমপা, মহিপা, অচিন্ত, বভহি, নিলিন, ভুসুকু, ইন্দ্রভূতি, মেকোপা, কোটলিপা/কোদালিপা, কংপরিপা, জালন্ধরপা, রাহুল, ধর্মপা, ধোকরি, মেধিনী/ মেদিনী পংকজ, ঘন্টাপা, যোগিপা/ যোকিপা, চেলুকপা, গোরুর, লুচিক, নগুণি, জয়ানন্দ, পচরিপা, চম্পকপা, ভিক্ষণপা, তেলিপা, কুমরিপা, চপরিপা, মণিভদ্রা বা যোগিনী বহুড়ি, মেখলি, কনখলা, কলকল বা কোলাহল, কন্তলি ধহুলি, উড়িলি/উধিলি, কপাল, কিরপাল পাঠান্তরে কিলপাদ, সকর পাঠান্তরে সাগর, সর্বভক্ষ, নাগবোধি, দারিক, পুতলিপা, পনহ, কোকিলপা, অনঙ্গ, লক্ষ্মীংকরা, সমুদ্র ও ব্যালিপা/ ব্যাড়িপা। এই চুরাশিজন সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে কুড়ি জন স্পষ্টই শূদ্র। যাঁরা উচ্চজাতের তাঁদেরকেও সিদ্ধিলাভের জন্য হীন কাজ করতে হয়েছে, যার মাধ্যমে তাঁদের উচ্চ বর্ণের অহংকার চূর্ণ হয়েছে। এঁদের মধ্যে রাজা, রাজপুত্র, রাজমন্ত্রী, রাজপুরোহিত, রাজকুলে জন্মানো, কায়স্থ কিংবা ব্রাহ্মণ যেমন ছিলেন তেমনি সমাজের অসংখ্য বৃত্তির মানুষ, বিশেষত নিম্নশ্রেণির মানুষেরা যে বৃত্তি গ্রহণ করতেন তাঁদের আধিক্য ছিল। এঁরা ভিক্ষু, যোগী, ব্যাধ, জেলে, গন্ধবণিক, রাখাল, রাজমিস্ত্রি, তেলি, তাঁতি, মুচি, শুঁড়ি, কৃষক, কাঠুরে, কাঠবিক্রেতা, দর্জি, ঝাড়ুদার, কুমোর, ধোপা, পটুয়া, জুয়াড়ি, পালোয়ান, পদ্মের মৃণাল সংরহকারী, মুদি, কোদালি, কামার, চণ্ডাল, পাখিশিকারি, মল্ল, পিঠে বিক্রেতা, ঘাসের দড়ি নির্মাতা, ডুবুরি ঐন্দ্রজালিকরাও ছিলেন। এছাড়াও জেলের বোন কিংবা বেশ্যার ভৃত্যও ছিলেন। অলস হিসাবেও পরিচিত ছিলেন একজন (অজোকো)। এঁরা দীক্ষা গ্রহণ করতেন ডাকিনী কিংবা যোগীদের কাছ থেকে। যোগিনীদের কাছে দীক্ষা মাতৃতান্ত্রিকতার হদিস দেয়। সিদ্ধদের তিব্বতিতে ‘ডুবথোপ’ বলা হত। তিব্বতি মতে এঁরা খড়্গ, অঞ্জন, পাদলেপ, অন্তর্ধান, রসরসায়ন, খেচর, ভুচর বা পাতালসিদ্ধের মধ্যে কোন একটি ছিলেন। চর্যাগুলির মধ্যে গূঢ় দ্বর্থম সাংকেতিক প্রণালীতে বৌদ্ধ সহজিয়া দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। আছে কিছু যোগ ও তন্ত্রের উল্লেখ এবং যোগ ও তন্ত্রের তত্ত্বালোচনা। চর্যার ভাষা আদি বাংলা (কেউ কেউ বলেছেন ‘Proto Bengali’ বা ‘প্রত্ন-বাংলা’), ফলত তা সর্বজনবোধ্য নয়। ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতানুসারে চর্যার ভাষা সন্ধ্যাভাষা—“সন্ধ্যা ভাষায় মানে আলো আঁধারি ভাষা। কতক আলো, কতক অন্ধকার; খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না।”

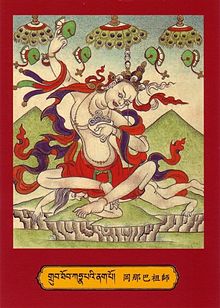

চর্যাপদের তিন পদকার—লুইপাদ, শরহপাদ ও কাহ্নপাদ (বাঁ দিক থেকে)। চিত্র: ইন্টারনেট

‘চর্যাপদে’র সামগ্রিক বিচার করলে সেখানে দেখা যায় ‘চর্যার’ গীতিলক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে বহুক্ষেত্রেই। ‘চর্যাপদ’ যে গীত সেকথা ‘চর্যাপদাবলী’র সংস্কৃত টীকাকার মুনিদত্তকে অনুসরণ করলে বোঝা যায়। চর্যার সংস্কৃত টীকাকার মুনিদত্ত চর্যাকে ‘গীত’ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। প্রবন্ধগীতের যে তিনটি ভাগ তা হল—সূড়, আলি এবং বিপ্রকীর্ণ। এই বিপ্রকীর্ণের ছত্রিশটি ধরণ দেখতে পাওয়া যায়, যার মধ্যে একটি হল ‘চর্যা’। চর্যার গানগুলি যে গীত হত তার উদাহরণ চর্যাপদের মধ্যেই অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। এগুলি হল—২, ১৮ ও ৩৩ নং পদ।

১। আইসন চর্যা কুক্কুরীপাএ গাইউ—২

২। কানহে গাইউ কামচন্ডালী—১৮

এবং ৩। ঢেন্ডণ পাদের গীত বিরলে বুঝই—৩৩

‘চর্যাপদ’ যে গান সে কথার স্বীকৃতি মেলে পরবর্তী ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর সংগীত শাস্ত্র গ্রন্থগুলির মধ্যে। সেখানে ‘চর্যা’ একটি বিশেষ রীতির গীত হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। শার্ঙ্গদেবের ‘গীতরত্নাকর’ গ্রন্থে ‘পদ্ধড়ী প্রভৃতি চ্ছন্দাঃ পাদান্ত প্রসশোভিতাঃ’ শ্লোক অনুসরণ করলে দেখা যায়— “চর্যাগান পদ্ধড়ী প্রভৃতি ছন্দে গ্রথিত, পদান্তে পদান্তে অনুপ্রাস যুক্ত, অধ্যাত্মবাচক পদে নিবদ্ধ এবং দ্বিতীয়াদি তাল সমন্বিত। পূর্ণ (ছন্দপূর্তী) ও অপূর্ণ ভেদে চর্যা দুই প্রকার। তাহা ছাড়া, সমধ্রুবা ভেদেও ইহার দুই ভাগ।” হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে—“গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্ত্তনের মত, গানের নাম “চর্য্যাপদ”।” সেকালে কীর্তনের গানগুলিকে পদই বলিত। তবে এখনকার কীর্তনের পদকে শুধু পদ বলে, তখন চর্যাপদ বলত।

‘চর্যা’য় যে পদকর্তাদের উল্লেখ আছে তাঁরা সবাই সিদ্ধাচার্য নামে প্রসিদ্ধ। কবি এখানে ২৩ জন। এঁদের নাম—আর্যদেব, কঙ্কণপাদ, কম্বলাম্বরপাদ, কাহ্নপাদ বা কৃষ্ণাচার্য, কুক্করীপাদ, গুন্ডরী বা গুড্ড্রীপাদ, চাটিলপাদ, জয়নন্দী, ডোম্বীপাদ, ঢেণ্ঢণপাদ, তন্ত্রীপাদ, তাড়কপাদ, দারিকপাদ, ধামপাদ বা গুঞ্জরীপাদ, বিরুবাপাদ, বীণাপাদ, ভদ্রপাদ, ভুসুকুপাদ, মহীধরপাদ, লুইপাদ, শবরপাদ, শান্তপাদ ও সরহপাদ। প্রতিটি চর্যায় পদের ওপরে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে। এই রাগরাগিণীগুলি হল—পটমঞ্জরী (১, ৬, ৭, ৯, ১১, ১৭, ২০, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৬), গবড়া ( ২, ৩), গড়ড়া (১৮), অরু (৪), গুর্জরী বা গুঞ্জরী (৫, ২২, ৪৭), দেবক্রী (৮), দেশাখ (১০, ৩২), ভৈরবী (১২, ১৬, ১৯, ৩৮), কামোদ (১৩, ২৭, ৩৭, ৪২), রামক্রী (১৫, ৫০), , বড়ারী (২১, ২৩, ৩৪), বলাড্ডি (২৮), ধানসী (১৪), মল্লারী (৩০,৩৫, ৪৪, ৪৫, ৪৯), মালসী (৩০), শবরী (৪৬) বা শীবরি (২৬), বঙ্গাল (৪৩)। চর্যার দুটি গানে পাওয়া যায় মিশ্র রাগের উল্লেখ—মালসী-গউড়া (৪০), কুহু-গুজ্জরী (৪১)। শীলচারীর তিব্বতী অনুবাদ থেকে চর্যার লুপ্ত গানগুলির রাগ নাম পাওয়া যায়। যদিও তাতে কিছু প্রমাদ আছে। নামগুলি হল—ইন্দ্রতাল (২৪), গীতি (২৫), পটহ (৪৮)। ‘গীতি’ বলতে গানকেই বোঝায়; ‘ইন্দ্রতাল’ সম্ভবতঃ কোন তালের নাম এবং ‘পটহ’ আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্রের নাম। ‘চর্যাপদে’র মধ্যে যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে সেগুলি হল—ঘন, ডমরু, পড়হ মদলা, বীণা ইত্যাদি। বীণাপাদের একটি পদ এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে—

“সৃজ লাউ সসি লাগোল তন্তী/ অণহা দাণ্ডি চাকী কি অত অবধুতী।।

বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা/ সুন অন্তি ধনি বিলসই রুণা।। …

নাচন্তি বাজিল গান্তি দেঈ/ বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই।।” (১৭ নং)

এখানে তানপুরা (সুজ লাউ) ও বীণা বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ সহ নৃত্য গীত যোগের উল্লেখ মেলে। ১৭ নং পদটি ছাড়াও ১৯ নং পদে পটহ ও বেণী, ৩১ নং পদে ডমরু এবং ৪১ নং পদে ‘গন্ধীবনঅরী’-র উলেখ পাওয়া যায়। চর্যাগানগুলি ছাড়াও বজ্রগীতি, দোহাকোষ, ডাকিনী, বজ্রগুহ্যগীতি প্রভৃতি সমসংগীতের মধ্যেও বাঙালির এই গীতের উল্লেখ পাওয়া যায়। ড. দাশগুপ্ত কর্তৃক আবিষ্কৃত সমকালীন গানগুলিতে বেশ কিছু রাগের উল্লেখ আছে, এগুলি হল—কর্ণাটি (?), তোড়ি, মচালি, নাট, মালব, গ্বড়গ্রি, প্রমুঞ্জলি, ললিত, অহেন্তি ইত্যাদি। দুইক্ষেত্রেই পাওয়া যায় রামক্রী (কামকরী), দেশাখ (দেশার), মালসী (মালসি), বরাড়ী (বরাড়ি) ও ভৈরবী রাগকে।

মার্গসংগীতে গীতের প্রথম পদকে বলা হয় ‘উদ্গ্রাহ’, মধ্যভাগকে ‘ধ্রুব’ এবং শেষভাগকে বলা হয় ‘আভোগ’। ‘আভোগ’ অংশের মধ্যে কবির ভনিতা থাকে। গীত দু প্রকারের হয়—অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ। অনিবদ্ধে অর্থে বাণীবিহীন শুদ্ধ রাগরাগিণীর আলাপ এবং ‘নিবদ্ধ’ হল অর্থযুক্ত পদসংযোগে অবয়বযুক্ত গান। নরহরি চক্রবর্তীর ‘ভক্তিরত্নাকর’ অনুসরণ করলে বলা যায়, ধাতু অঙ্গে বদ্ধ হলে তা নিবন্ধাখ্য হয়। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের মতানুসারে চর্যা ত্রিধাতুক প্রবন্ধ জাতিয় গান। উদ্গ্রাহক, ধ্রুব ও আভোগ—এই তিন ধাতুর ব্যবহারে সমগ্র গীতির প্রকাশ হোত বলে ‘চর্যাপদ’কে ত্রিধাতুক বলা হোত। ‘চর্যা’র অধিকাংশ গানই পঞ্চপদী—অর্থাৎ পাঁচ পদে দশ চরণ; তবে ১০, ২৮, ৫০ নং পদগুলিতে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। গীত এখানে সপ্তপদী। তবে চর্যার মূল রচনা সমস্তই যে পঞ্চপদী সেকথা ড. ক্ষুদিরাম দাশ মনে করেন। চর্যাগীতি ‘সমধ্রুবা’-জাতিয় পদ। পরবর্তীকালে এই ধরণের সমধ্রুবা জাতিয় পদের প্রচলন খুব একটা বেশি দেখতে পাওয়া যায় না। চর্যাপদের প্রায় সমস্ত পদেই ভনিতা দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে কবির নাম উল্লেখিত হয়েছে ধ্রুবপদে এমন পদগুলি হল—৯, ১০, ১৪, ১৯, ৩৬, ৪৫, ৪৯; ভনিতা দুবার (ধ্রুবপদে, শেষপদে) ব্যবহার করা হয়েছে এমন পদ—১, ৫, ৬, ১১, ১২, ২৬, ২৯, ৩০, ৩১, ৪২ এবং কবিনাম এলোমেলোভাবে ব্যবহৃত হয়েছে (২৮, ৫০), (৭, ১৭), ৩৪, ২৩, ২৭ ইত্যাদি। চর্যার গানগুলি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ড. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী বলেন—“চর্যা গানগুলিও হৃদয়াবেগের সৃষ্টি, উহা ভাবপ্রধান। নিসর্গ-প্রকৃতির সঙ্গে, লৌকিক উৎসবাদির সঙ্গে উহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ। চর্যার নিসর্গপট বঙ্গপ্রকৃতি, বর্ষায় যেখানে নদী গহন গম্ভীর, বসন্তে মুকুলিত ‘নানা তরুবর’, পরিপক্ব ‘কঙ্গুচিনা’, সামাজিক উৎসবে যেখানে বিবাহে উত্থিত হয় ‘জঅ জঅ’ (উলুজোকার) শব্দ, মিলনে গাওয়া হয়, সঙ্গায়ন মঙ্গল’ (মিলনের গান)। কাজেই ’চর্যাগীতি’তে নৈসর্গিক প্রকৃতির সঙ্গে স্বাধীন হৃদয়াভাবের লোকগীতির মিলন ঘটিবে, ইহাই স্বভাবসঙ্গত।”৪

বজ্রযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে নৃত্য ও গীতের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল, তিব্বতী তাঞ্জুর গ্রন্থতালিকা থেকে নানারকম গীতের উল্লেখ পাওয়া যায়—এদের মধ্যে চর্যাগীতি, বজ্রগীতি, কানেরি গীত ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য। তন্ত্রে সকলপ্রকার গীতই বজ্রগীতি। ‘চর্যাপদ’ জাতীয় গান সেকালে উৎসবে ও বিনোদনে গাওয়া হত।

চর্যাপদ হল সাধকদের তৈরী গান। তাই গানের মধ্যে দিয়েই তাঁরা গূহ্য ধর্মাচরণ করেছেন। চর্যাপদের মধ্যে দিয়ে বাঙালির নিজস্ব প্রসাদগুণ দেখতে পাওয়া যায়। চর্যাপদ ভারতীয় ‘এলা প্রবন্ধ সংগীতে’র অন্তর্গত তারাবলী জাতিয় রচনা। বহিরঙ্গে প্রবন্ধ সংগীত হলেও অন্তরঙ্গে নৈতিকতার আড়ালে একটি বৃহৎ সংগীতভাবনার প্রস্তাবনা আছে। ভারতীয় সংগীতের পর্যালোচনায় দেখা যায় সেখানে কথা গৌন সুরই মুখ্য, কিন্তু চর্যাপদে তার উল্টোটাই দেখতে পাওয়া যায়। এখানে কথা মুখ্য, সুরের আগমন প্রয়োজনে। গানের আঙ্গিক নয়, গানের কথা এবং তার লক্ষ্যে চর্যাপদের গানগুলিকে নতুন চেতনার ইঙ্গিত দান করেছে। শাস্ত্রীয়সংগীতে যেখানে রাজবন্দনা, দেববন্দনা কিংবা প্রকৃতি বন্দনা দেখতে পাওয়া যায় সেখানে চর্যাপদ সেসব বিষয় থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে পেরেছে। চর্যাপদের বর্ণনায় বাংলা, বিহার, অসম, ওড়িশা প্রভৃতি বৃহত্তর সমাজ ও গার্হস্থ্যের জীবন চিত্র আছে। ‘আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী’র মধ্যে বাঙালি সমাজের কথাকেই স্মরণ করায়। ‘চর্যাপদে’র মধ্যে যে সমাজের অনুপুঙ্খ চিত্র চর্যাকাররা ফুটিয়ে তুলেছেন, সেখানে সমাজের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা, আচার-আচরণের প্রতি অনেকক্ষেত্রেই কটাক্ষ বর্ষিত হয়েছে। নগরের বাইরে ডোম্বীর কুঁড়ে যেমন অস্পৃশ্যতাকে ফুটিয়ে তোলে, তেমনি সেখানে সমাজের বিশিষ্টজনেদের আনাগোনায় কটাক্ষ করেছেন চর্যাকার। চর্যাপদের মধ্যে বাঙালি মানস ও সমাজের যেমন চিত্র আছে, তেমনি এর মধ্যে বঙ্গ ও রাঢ়ের সঙ্গে আর্যাবর্তের সাংস্কৃতিক সমগামিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র পাওয়া যায়।

চর্যাগীতির সঙ্গে তুলনা চলে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের। বৈষ্ণব পদাবলী যেমন বিপুল সাহিত্যের সৃষ্টি করেছিল, তেমনি বৌদ্ধগীতি দ্বারাও একটি বিপুল সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কোর্ডিয়ার সাহেবের প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী লুইপাদের ‘লুইপাদ গীতিকা’, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের ‘বজ্রাসন বজ্রগীতি’, ‘চর্যাগীতি’, সরহ পাদের ‘দোহাকোষগীতি’, ‘দোহাকোষ চর্যাগীতি’, ‘ডাকিনী বজ্রগুহ্যগীতি’, কঙ্কণের ‘চর্যাদোহাকোষ গীতিকা’, বিরূপের ‘বিরূপ গীতিকা’ ও ‘বিরূপ বজ্রগীতিকা’, শবর পাদের ‘মহামুদ্রা বজ্রগীতি’, ‘চিত্যগুহ্য গম্ভীরার্থ গীতি’ প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। তেঙ্গুর সংকলণে ‘কাণেরিগীতিকা’, ‘কাহ্নপাদগীতিকা’, ‘মাতৃচেটগীতিকা’, ‘নাড়পাদগীতিকা’, ‘লুইপাদগীতিকা’, ‘বিরূপাগীতিকা’, ‘কম্বলগীতিকা’ ইত্যাদি বহু গানের তিব্বতি অনুবাদে সংরক্ষিত হয়েছে। চর্যার সাধনার ধারা বাইরের দিকে লুপ্ত হলেও ভিতরে ভিতরে তা প্রবহমান ছিল ষোড়শ ও পরবর্তী বৈষ্ণব ও মরমীয়া সাধকদের মধ্যে দিয়ে। ধর্মঠাকুরের গাজনের ছড়াতেও চর্যাগানের ভগ্নাংশ রক্ষিত আছে। মিশ্র সংস্কৃতে লেখা ‘সেকশুভদয়া’-র মধ্যেও চর্যার উপাদানের হদিস মেলে। কীর্তন গানের গঠনেও চর্যাগীতির সঙ্গে খুব একটা ভিন্নতা নেই। শ্রীচৈতন্য বৌদ্ধসাধকদের রীতিই হয়তো বা অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করেছিলেন। গানের সুরের পথ ধ’রে আধ্যাত্মসাধনা বৈষ্ণব ও সহজিয়া সাধকদের মধ্যে দিয়ে এসে অষ্টাদশ শতকের কর্তাভজা বাউলদের সাধনায় ও রচনায় একটি বিশেষ পরিণতি লাভ করেছে। নাথপন্থী ও গোরখ-পন্থী সাধকদের সাধনাও চর্যা সাধনার অনুরূপ, যদিও সে গানের সাধনা সুরের পথ বেয়ে চলে নি, তা চলেছিল ‘Ballad’ বা গীতিকার পথ ধরে। তথাপি ‘চর্যাপদে’ বাঙালির গানের সাধনার যে সূত্রপাত এবং বিবর্তন হয়েছিল তা পরবর্তী বাংলার তথা বাঙালির গানের সাধনাকে প্রেরণা জুগিয়েছিল। বাংলা গানের পরবর্তী যুগ তাকে অবলম্বন করে বিবর্তিত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।